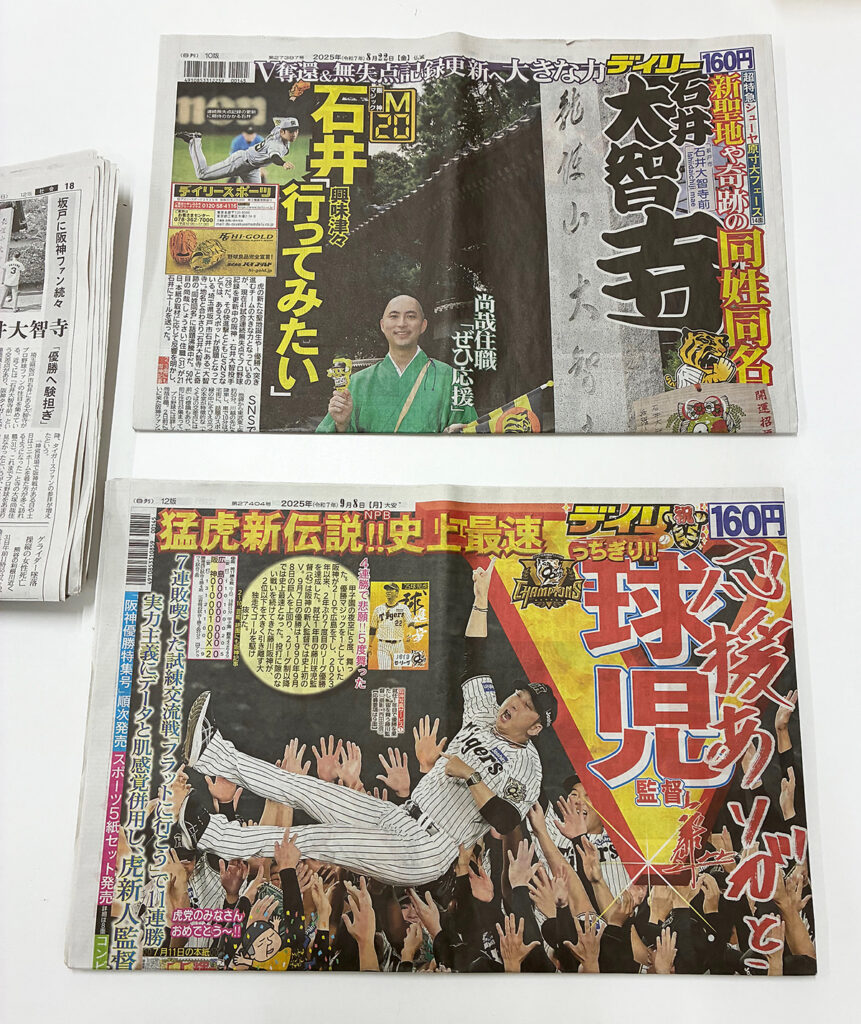

今年セ・リーグ優勝した阪神タイガースは、CS(クライマックスシリーズ)で1位のアドバンテージ1勝を担保に3連勝して無傷で勝ち上がった。大阪出身の阪神ファンの私としてはこれほど安心して見ていられるシーズンもなかったのである。めでたし、めでたし。

まだリーグ優勝が決まらぬ10月2日、同じ大阪出身で東京在住の阪神ファンで、いつも映画を一緒に見るトリオと連れだって、埼玉県坂戸市にある石井大智寺を詣でてきた。いや、正確には「大智寺」だが、石井町にあることから、阪神ファンは「石井大智寺」と決めつけている。というのも今年、阪神の強さを象徴するのが中継ぎと抑えで活躍したリリーフ投手の石井大智[いしい・だいち]だった。何しろ、リーグ優勝した時点で連続試合無失点記録を50まで更新していた。もちろんこれはプロ野球記録。防御率は0.17とか、その汚れのなさはほとんど神域に。

阪神は今年、プロ野球史上最速で優勝を果たしたのだが、ただ一つの汚点はパ・リーグ勢との交流戦で7連敗したことだ。じつはその直前、石井が打球を頭に受け、試合に出られなかったのである。7連敗の原因は、石井の不在というのに尽きて、もしそのまま順調に2試合でも3試合でも投げられていれば、汚点は消えていたはず。そうすると、優勝のタイミングはもっと早かったはずである。それほど鉄壁の投球を続けていたのである。

その「神」と同姓同名のお寺が埼玉県にあるというので、早くからファンの間で話題となり、優勝祈願に詣でるのがちょっとしたブームとなっていた。私がそれを知ったのは『東京新聞』9月15日付社会面。「絶好調投手と『同名』 石井大智寺 坂戸にファン続々 『優勝』に験担ぎ」と紹介されたのだった。私は定期的に検診を受けている内科の待合室でこれを手に取り、件の記事を見て、思わず「おお!」と声が出た。

記事によれば、正式名称は「大智寺」だが、近くに「石井大智寺前」という交差点がある。

「『神宮球場で阪神戦がある日や土日はユニフォームを着た方が多く訪れるようになった』と寺の大塚尚哉住職(31)。(中略)寺ではタイガースファンの要望もあり、もともとは『大智寺』と書かれていた御朱印や絵馬に『石井大智寺』と書いて渡している」

世の中、いろいろなことがあるもんですね。たとえばこれが今年活躍した阪神の他の選手だったら、光司(近本)、拓夢(中野)、輝明(佐藤)、悠輔(大山)など、名前と寺が一致(光司寺なんてありそう)することがあったとしても、そこに姓が町名としてリンクすることは確率としてちょっと考えにくい。石井町の大智寺は百点満点、コースを突く直球ストライクの組み合わせだ。

絵馬は大智寺に「石井」を急きょプラス

ここからは大智寺のご住職に耳をふさいでいただきたいが、寺の由緒はあるものの、遠方からわざわざ出かけていくような名刹ではない。だから阪神の法被やユニフォームを着た参拝者が続々と訪れることに、大智寺としても驚いたのだ。

10月2日、私を含むトリオは満を持して、石井大智寺めがけて出発したのだが、いや遠かったです。

最寄り駅は東武東上線北坂戸……といっても、どこ?と戸惑う方もいると思われる。東武東上線始発の池袋駅から26個目、川越からなら6つ目。そう言ってもなおイメージはわかないか、まあ、いいです。先の『東京新聞』には「大智寺は東武東上線北坂戸駅から徒歩約20分。真言宗智山派の寺で建立は807年。江戸時代に長崎奉行や大目付など幕府の重鎮を務めた黒川正直が中興し、菩提寺とした」とあります。

北坂戸駅には、「古本あしやま」という古本屋があり、古本者の私は踏破済み。ただ、その時は大智寺なんて知らなかった。「ほんまにこの道で合ってるか」(岡崎)、「ナビ見てるから大丈夫です。ついてきてください」(Мさん)と心細くなる道中を20分強(途中、ちょっと迷った)でようやくたどりついた。境内も広く、立派なお寺でした。山門前に「〇〇山 大智寺」と石碑あり。「〇〇」というのが読めないから、いっそ「石井」にしたらと罰当たりなことを。

参道両脇には鐘撞堂と弘法大師の銅像、正面が「1957年に落雷で本堂が焼失したため、63年、避雷針の役割を兼ねたアルミニウムの本堂が再建された」(『東京新聞』)という、その奇抜なデザインの本堂だ。ここにお参りを済ませ、お守りやおみくじ、朱印帖などがおかれた社務所を探すが見当たらず。住居らしき建造物のドアを開き「こんにちは、すいません」と入ると、ご婦人が出てきた。玄関前に絵馬やお守りが売られていた。「阪神ファンで優勝祈願に参りました」と告げたらニコニコと応対してくださった。もう慣れっこになっているみたい。

聞くと、阪神ファンが来るまで、わが寺がそんな偶然で崇められているとは知らなかったそうだ。私が買った円形の絵馬は「大智寺」と印刷され、そこにスタンプで「石井」と加えられていた。トリオの一人の御朱印マニアは、御朱印のほうに「石井」のスタンプを。

しかし、「阪神ファン大歓迎」「ここが石井大智寺」と幟を立てるということもなく、いたって奥ゆかしい。「これが大阪のお寺やったら、もっと大々的に宣伝して、等身大の写真看板を飾るやろ」「六甲おろしも境内に流して」「石井大智せんべいもありやろ」とワイワイと言うております騒がしいトリオだ。

優勝祈願もしたし、石井大智寺の絵馬も買った(奉納せず持ち帰り)。ただ、来た道を戻るのも味気ない。お寺の方から北坂戸駅周辺のコミュニティバスが走っていると教わり、調べるとすぐ来るので、あわててバス停へ。おかげで噂の交差点「石井大智寺前」も目にできた。

石井の魅力を挙げればきりないが、躍動感あるフォームから投げ切ったあとのポーズもその一つ。右腕を振り切り、グラブをはめた左手が後ろに伸び、同時に右足が高く上がる。一瞬、宙に浮いてから着地するポーズは、歌舞伎の「六方を踏む」のに似ている。「よっ、大智寺!」と声をかけたくなる格好良さだ。大智寺にはぜひそのポーズの銅像を弘法大師と一緒に建ててほしい。

これで口を閉じます。阪神ファン以外の方々には、どうでもいい話で、お詫び申し上げる次第です。

思い出は無料、30年前の取材

高齢のせいか、それとも生来の回顧癖が影響してのことか、この頃、昔のことをあれこれ思い出すことが多い。自転車を漕いで、途中、鉄道の踏切で行く手を遮断されて立ち止まるほんの数分の間にも、あのときあんなことがあった、なぜあんなことをしてしまったのかなどと過去が頭をよぎる。嫁いだ娘の幼い日々を思い出すことも多く、そんなときは空を見上げて、思わず娘の名を叫ぶ(あくまで心の中で、ですよ)。

私はそれが悪いこととも思えなくて、70年近い(来春69歳)人生の来し方を振り返ることは、自分を大事にすることでもあり、脳内活性にもつながるだろう。それに、昔のことを思い出すのは無料である。一種の娯楽だと考えれば、こんな安上がりな娯楽はない。ふと、突然に過去の一場面が想起されることもあれば、何かのきっかけに眠っていた記憶が呼び起こされることもある。記憶のマジックだ。

たとえばフランキー堺『芸夢感覚 フランキー人生劇場』(集英社・1993年)という図書館廃棄本の1冊を、ずいぶん前に読んだのだったが、パラパラ読み返していてよみがえった記憶。フランキー堺(1929~96)はジャズドラマーから役者に転身、大成功を収めた。なんといっても川島雄三監督の『幕末太陽傳』の快演が忘れがたい。

しかし、その話は措いて、ここでは戦後まもない頃の一点に絞る。ジャズバンドでドラムを叩いていたフランキーの映画入りのきっかけを作ったのが、のち何度も共演する伴淳三郎。その出会いについて、こう書かれている。

「昭和二十七年、私が大学を卒業した翌年、築地のクラブ・リオに出演中、話しかけられて知り合った間柄だった。クラブ・リオは魚河岸の手前、勝鬨橋へ向って左側の華僑会館ビル(ママ)の最上階にあった。旧式の疲れはてたエレベーターで、昇り降りするたびに息切れしてあえいだ」

ここでビビビと電流が走った。本では「華僑会館ビル」と書かれた「華僑ビル」へ、私も行っている。もう30年以上も前のことだ。雑誌編集者を辞め、フリーライターとして拾われた雑誌で蔦谷重三郎について書くことになった。今や大河ドラマ『べらぼう』の主人公として有名になった、江戸期の版元にして出版プロデューサーだ。しかし私はそのとき、恥ずかしながらその名を知らず、蔦重について語ってくれる人を探し、伝手を通して明石散人という文筆業者にたどりついた。

『東洲斎写楽はもういない』(講談社)ほか著書多数の明石さんだが、いま検索するとほとんど正体不明の人物とされ、ただ博覧強記の粋人として情報が上がるのみ。顔写真さえ少ないことから、実在ではない(複数の人物の融合)との記述もある。しかし、私はちゃんと本人に会っているのだ。

蔦重について、それに明石さんについての情報も持たないまま向かった事務所が華僑ビル内にあったのだ。今ならすぐスマホで検索するところだが、30年前の私はたどりついて驚いた。フランキーの記すごとく、周囲を圧して古い、威厳を持ったレトロモダンビルで、「華僑」というから在日の中国人が建てたのだろう、と頭に浮かんだだけ。

そこで改めて検索してみたら、中央区築地2丁目にあった6階建て(2010年頃解体)で、竣工は1928年(1929年とする説も)。オーナーは中国系だったため、占領下の接収を免れたという。現存すればもうすぐ100年だった。芋づる式にわかったことは、6階には「シネバラック3000」というミニシアターとも呼べない狭小の映画館があった。なにしろ6畳間ぐらいの空間に不揃いの椅子が15席ほど並ぶだけの施設だったという。

おそるおそる訪れた明石さんの事務所は、ハードボイルドの探偵事務所みたいだったが、室内は本や資料、古道具、それに大量の絵画で埋め尽くされていた。かんじんの蔦重について何を聞いたかは思い出せない。ただ、「きみ、絹谷浩二を知っているかい?」と聞かれ、知らないと答えたら残念そうにされた。のち、そうだったのかと知る世界的洋画家の作品が、そのとき明石さんの事務所にはあり、これがそうだよと見せてもらったが、この時は猫に小判。

今年8月に絹谷浩二の死亡記事を見た時にも、明石散人さんのことをちらりと思い出していた。こうして華僑会館ビルと明石散人が蔦谷重三郎を契機として脳内に刻まれたのだ。

タイトルイラスト、写真=筆者

おかざき・たけし 1957年大阪生まれ。立命館大学卒業後、高校の国語教師、出版社勤務を経てフリーライターに。「神保町ライター」の異名を持つ。近著に『憧れの住む東京へ』(本の雑誌社、2023年)、『古本大全』(ちくま文庫、2024年)、『ふくらむ読書』(春陽堂書店、2024年)などがある。